昨今はどのような分野においても「メタバース」というワードを耳にするようになりました。しかしメタバースは最近生まれたというわけではありません。実は1990年代にも1度メタバース含むVRブームがあったということを知っている人は少ないのではないでしょうか。

今回は黎明期のVR企業「イマージョン」の創設者であるルイス・ローゼンバーグ博士(Louis Rosenberg)の執筆記事を通して第1次VRブームについて掘り下げ、当時のVR産業がなぜ衰退してしまったのか、その歴史を紐解いていきます。

本記事は、 ルイス・ローゼンバーグ氏(Louis Rosenberg)の「The Metaverse — of the 1990’s」の内容を日本語へ翻訳し掲載したものです。原文の英語版はこちらをご覧ください。

ローゼンバーグ氏は人工知能、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)、人間とコンピュータの相互作用など、多岐にわたる分野で多くの研究・発明・起業を行ってきました。氏は1990年代前半に米空軍研究所の研究員として勤務する傍ら、初の対話型拡張現実システムを開発、その後1993年に「イマージョン」、2004年に「Outland Research」、2014年に「Unanimous AI」と、数多くの起業を設立し成功を収めました。研究者としても活発な業績を残しており、スタンフォード大学で博士号を取得し、カリフォルニア・ポリテクニック州立大学で終身教授を務め、世界中で300以上の特許を取得しています。

1990年代のVR産業と当時の展望

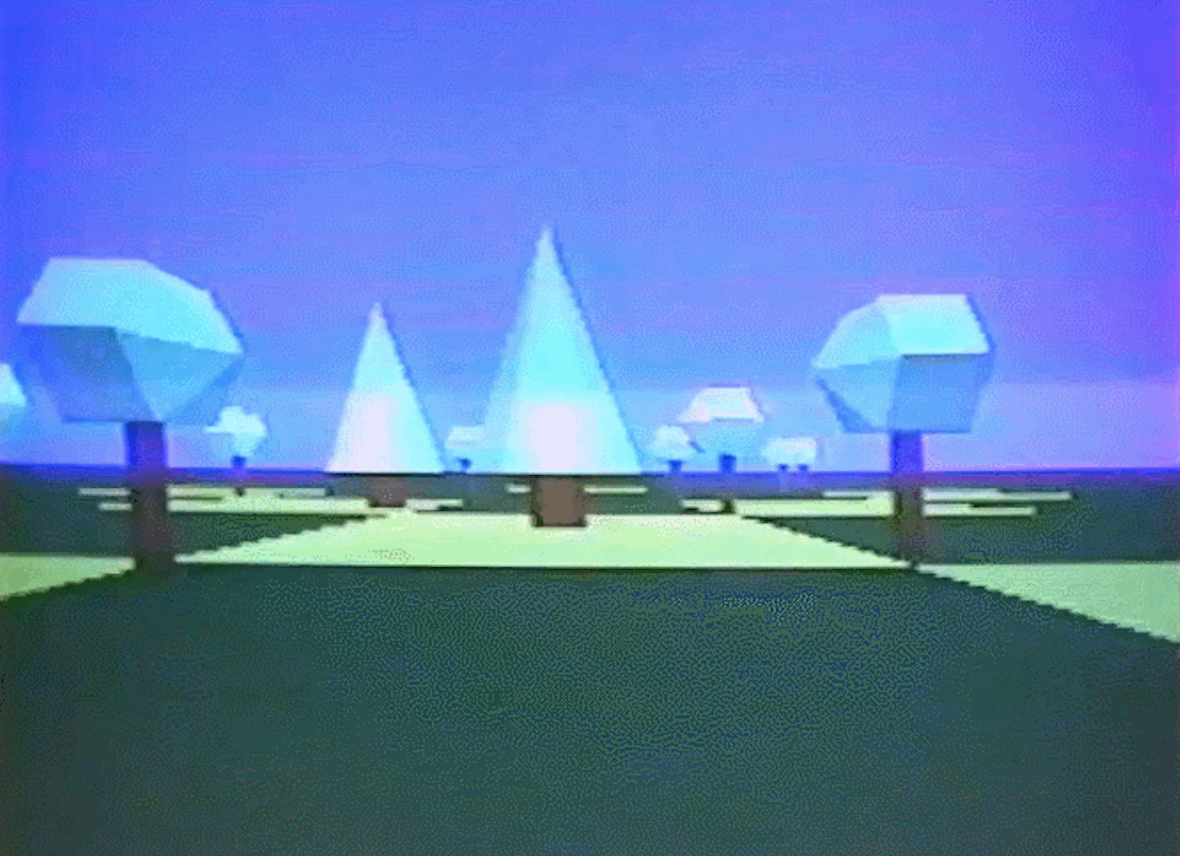

Metaverse, circa 1993 (パロアルト:カリフォルニア州)

メタバースがとにかくもてはやされるようになった今日この頃、私はよく「1990年代のVR企業の経営はどうだったのか」と聞かれます。しかし一方では、1990年代当時からVRに取り組んでいた企業があったという事実に驚く人も少なくありません。

実際のところ、当時はかなりの数のVR関連のスタートアップがありました。そしてこれらの会社というのは、現代よりもはるかに大変な技術的制約が立ちはだかる中で、実に驚くべきようなことをやってのけているのです。

1993年、私は米国カリフォルニア州のパロアルトにある小さなオフィスで「Metaverse circa」のビデオを撮影しました。当時私はVRを主流市場に導入することを目標にImmersion Corpという会社を設立したばかりでした。

私はスタンフォード大学、NASA、そして米空軍のVR研究所で数年働いた自身の経験から、VRやARといったいわゆる没入型のメデイア(immersive media)が手頃な価格で簡単に使えるようになれば、将来必ず普遍的な技術になるだろうと確信をしていました。

当時の私は「VRは10年以内に広く普及するだろう」と信じていました。これは今思うと楽観的な観測かもしれませんが、当時からすれば全然そんなこともなく、しごく真っ当な予想でした。

しかもこのような見通しを持っていたのは私だけではありませんでした。80年代から90年代前半にかけてはVR関連の展示会やカンファレンスが盛んに行われ、VR関連の雑誌なども出版され、非常にクリエイティブで活気のある業界が台頭しました。

VR World Magazine —1995年5月号

この状況からもわかるように、当時は私を含む多くの人が「VRは10年以内に主流になるだろう」と信じていたのです。ところが実際には皆さんがご存知の通り、我々の予想は現実から何十年もずれていました。

VRへの熱気は1990年代半ば頃にもなるとピークに達しました。そして1997年頃から2012年頃まで、まさに「VRの冬」ともいうべき時代となってしまいました。

この冬の15年間は、ベンチャーキャピタルに「バーチャルリアリティー」という言葉を使ってもほとんど相手にされませんでした。その結果、初期のVR関連企業の大半は、仮想現実界のキーテクノロジーの多くを開拓したにも関わらず、倒産に追いやられ姿を消してしまいました。

当時のVR産業の発展を止めてしまったものとは

一般的によく言われているのが、当時のVRは過大評価されていたということです。蓋を開けてみると高価すぎるハードウェアや再現の精度の低さといった問題があり、これらが衰退の原因だっただろうという説です。この説は確かに紛れもない事実ではあります。しかし、これだけでは当時のVRが完全に衰退してしまった理由を説明できてはいません。

VR産業の勢いを殺してしまった真の原因は、インターネットの登場でした。

80年代後半から90年代前半にかけて、シリコンバレーではVRこそが「次に到来するブーム(the next big thing)」だ、と言われてきました。

ところが1995年にインターネットが突如として登場し、王座を華々しく奪ったというわけです。すると「バーチャルリアリティ」はあっという間に時代遅れのニュースになり、失敗例を馬鹿にする時に使われるネタになってしまいました。

VRの最後のあがきとなったのはおそらく1997年、クリントン大統領就任式にVR関連企業が数社招待された時でしょう。これは「未来へのバーチャルの架け橋(virtual bridge to the future)」というテーマの一環でした。

しかしVR業界は既にすごい速さで衰退しており、凍てつく冬に突入していました。アル・ゴア副大統領がVRの展示会を試そうとしたこともありましたが、彼はVR産業という部屋の電気を、自分が立ち去る際に完全に消していくべきだったのかもしれません。

そしてVRの展示会イベントは皮肉にも、ワシントンDCでは珍しい「大寒波」の時期に、なんとテントの中で開催されていました。あまりの寒さに、毎朝パソコンを起動させるのにも苦労した企業もあったそうです。これはもうまさに「VRの冬」の到来としか言いようがありませんでした。

それでも、ほんの一握りの企業はVRという看板をはずして没入型の技術を追求し続けられるような関連市場に路線変更をすることで、なんとか生き残ることができました。

私が当時いた会社「イマージョン」も、幸運にも生き残ることができた企業の1つです。私は2002年に退職してAR(拡張現実:Augmented Reality)とAIのスタートアップを始めましたが、イマージョンは1999年に上場したのち現在でも続いています。

VR企業の「越冬」

他社のことはわからないので何とも言えないのですが、イマージョンが生き残るためにしたことは「バーチャルリアリティー」という手垢のついた言葉に依存しなくてもすむような機会創出をすることでした。

我々の使命はもともと、精度の高いマニュアルトラッキングとリアルな触覚フィードバックを備えた、求めやすい価格の没入型インターフェースを作ることでした。しかしVR市場の主流化が実現しなかったため、我々としては、その時に目の前にあった他の選択肢に焦点を当てることで適応していくしかなかったのです。

こうして我々の既存のプロトタイプは一気にあらゆる方向への新しい進化を遂げることとなりました。

たとえば、非常に高度な空間精度を誇るメカニカルアームの技術は、仮想世界を構築する際の3Dオブジェクトのデジタル化や3Dゲーム・3D映画の制作に大変役に立つことがわかりました。

90年代はVRの普及こそ進みませんでしたが、ゲームや映画における3D技術の利用は爆発的に増加しました。

そこで我々はアーティストやアニメーターが物理的な物体を高精度で素早く3Dモデルに変換するのに使える製品「Microscribe 3D」を開発しました。この製品は『シュレック』、『アイス・エイジ』、『タイタニック』、『バグズ・ライフ』といった多くの長編映画や、Time Warner社の『Area 51』をはじめとする多くの3Dゲームの制作に使用されました。

「Microscribe 3D」1996年 VRやビデオゲームや映画の3Dモデル構築技術

また、ハプティクスと呼ばれる「触覚提示技術」(振動で触覚を人工的に作り出し、疑似的に再現する技術)にも力を入れました。物理的な作用を加えることこそが、バーチャル環境をリアルにする一番の方法だからです。

我々は一般的なVR利用から、VRの関連市場であるファーストパーソンゲーム(現実と同じように1人称視点でプレイするゲーム)へとシフトしました。その結果、イマージョンは初の消費者向け触覚ジョイスティック、触覚マウス、触覚ハンドルを発売し、最終的にはほとんどの大手メーカーに技術ライセンスすることとなりました。

これらのVR製品は、VR産業が冬まっただ中だったにも関わらず、何十万台も売れました。

「ハプティクス」VRで2人の人どうしが物理的に触れ合うことを可能に(1996年)

また我々は正反対の方向にも、つまり高精度のハードウェアを使えるようなハイエンドのアプリケーションを目指す方向にも舵を切りました。90年代当時、高精度ハードウェア、ハイエンドと言えば医療用VRでした。

そこで我々は医療専門家たちと手を組んで、腹腔鏡手術、内視鏡手術、気管支鏡手術、脊椎外麻酔といったような、数々の特定の医療行為に対応したVRインターフェースを共同開発しました。もちろん全てがリアルな触覚フィードバックつきです。

今ではなかなか信じ難いことかもしれませんが、90年代後半、これらのVRシステムは世界中の主力医学部で医師らの外科手術のトレーニングに使用されるようになっていたのです。

1990年代のVRによる医療トレーニング

もちろん、これまでのお話は全部、私個人の経験を綴ったに過ぎません。しかし他社もこの冬を乗り切るために、ゲームであれハイエンドであれ、独自の路線変更を行っていたことでしょう。大切なのは、厳しい冬の時代にもわずかながら希望のある場所があって、そのおかげでVRが発展し続けることができたということです。

驚くべきは、90年代には既に完全なるメタバース世界を構築しはじめていた会社があるということです。このメタバースはthere.comというものなのですが、現代において関心を集めているメタバースの機能のほとんどは実はthere.comにもあった機能なのです。

我々はthere.comの開発グループと手を組んでthere.comの世界にハプティクスを組み込んだこともありました。1999年のことでしたが、当時はVRのヘッドセットがどこかに埋もれてしまっていたような時代だったので、我々が開発したのは全てフラットパネルのディスプレイ上で機能する技術だけでした。

VRのヘッドセットは、どこかの廃棄物埋め立て地にでも埋められてしまっていたのでしょう。もしかしたら近くに『バーチャル・ウォーズ(原題:The Lawnmower Man)』のビデオテープなんかも一緒に埋まってたかもしれません。

状況を一変させた製品の登場

すべての状況を一変させた製品、それは2012年に登場したOculusのVRヘッドセット…ではありません。私が言っているのは、2007年に発売されたiPhoneのことです。

iPhoneとそれに続く多くのスマートフォンの登場によって小型化・軽量化された高品質なスクリーンのコストが大幅に下がり、おかげでようやくVRが消費者市場に参入できるようになったのです。しかもスマホはスクリーンのコストだけではなく、VRハードウェアに必要なモーションセンサーやプロセッサーといった部品のコストも引き下げました。

そして2014年、ついにグーグルがスマホと段ボールのみからなるヘッドセット「Google Cardboard」アプリを打ち出しました。これによってスマホの登場がVR市場にもたらした利点(各種要素のコストダウン)は完全に証明されたと思います。

スマホの話をしてきましたが、VR産業の凍てつく冬を終わらせて雪解けと春をもたらしたのは、スマホの中でもやはりなんといってもiPhoneです。

iPhoneの登場、そしてOculusのヘッドセットの成功もあり、VRはやっと葬り去られていた暗がりから戻ってきました。「バーチャルリアリティー」という言葉を使っても、投資家たちから笑われて一蹴されなくてすむようになったのです。

しかしその一方で、2010年代に入ってくると健全な懐疑論もでてきました。多くの識者たちはVRの発展の速度感や見通しが大変非現実的だとして、これは1990年代にもみられたような過大評価・誇大広告が再び繰り返されているのだと警鐘を鳴らしました。

この懐疑論は至って健全で本当にその通りなのですが、実は1回目のVRブームと2回目では、1つだけ大きく異なる点があります。それは、第2次VRブームを後押ししているのはスタートアップ企業だけではなく、大企業もいるということです。

結果として「メタバース」のおかげで、VR産業は再びかつての地位、つまり「次に到来するブーム」という立ち位置に返り咲くこととなりました。

今度こそ「メタバース」は流行るのか

メタバースは今度こそ実現するのでしょうか。これには否定的な見方の人もいます。否定派は、メタバースはマーケティング市場における最新の誇大広告に過ぎない、そもそも仮想現実世界に関しては「マインクラフト」や「ロブロックス(Roblox)」といった形で既に存在しているので、メタバースもまたゲームやエンタメの域を出ない、と主張しています。

しかし、私はそうは思いません。私は、没入型メディアは2030年までに従来の2次元的なメディア(flat media)と肩を並べるようになり、デジタルコンテンツへのアクセス手段として主流になってくると信じています。

ただ、没入型メディアの普及によって、大勢の大人がVRヘッドセットを装着してアニメの世界でアバターを操作するのに長い時間を費やすようになる、とは思いません。もちろん、社会的なエンタメの1つの形態として人気が出て成長するという側面はあるとは思いますが、この側面が社会の在り方を変えるようなことはないでしょう。

私が信じているのはむしろ、軽量化されたアイウェアによって実現される拡張現実の方です。拡張現実によってもたらされるARメタバースはデジタルコンテンツへの主流インターフェースとして電話やデスクトップに取って代わり、我々の生活を一変させると確信しています。

たしかに、前回のARメタバースブームに関する予測では時期をはずしてしまいました。しかし今回は前回の時とは違い、その勢いはとどまるところを知りません。再び冬が来ることはないでしょう。

拡張現実の未来について、詳しくは「メタバース2030」をご参照ください。

翻訳: Nen Nishihara

【免責事項】

本ウェブサイトに掲載される記事は、情報提供を目的としたものであり、暗号資産取引の勧誘を目的としたものではありません。また、本記事は執筆者の個人的見解であり、BTCボックス株式会社の公式見解を示すものではございません。